Le navate del Duomo offrono delle rappresentazioni cubico-poligonali che sembrano una scala verso l’altare

Un aspetto artisticamente poco conosciuto è quello della decorazione delle navate delle chiese. Le decorazioni marmoree, partendo da lontano, sono state valorizzate attraverso l’opera dei maestri Cosmati, che diedero, nel tempo, una particolare impronta decorativa ai vani delle navate delle chiese cristiane. Moltissimi sono gli edifici religiosi che hanno una decorazione fatta di elementi geometrici e con riferimenti floreali.

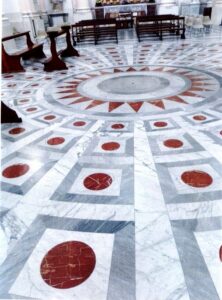

Direzione. La decorazione delle navate della cattedrale di Urbino mostra delle rappresentazioni cubico-poligonali di tre colorazioni marmoree che danno la sensazione di una scala che conduce gradualmente all’altare. Di solito l’andamento decorativo delle varie chiese, almeno in Italia, segue la direzione che porta verso l’altare principale. Il cammino che il fedele compie per giungere all’altare non è tortuoso e lo aiuta a predisporre il suo cuore al pentimento. Le decorazioni cubiche sembrano suggerire al fedele le direzioni a destra e a sinistra con un andamento a sghembo per raggiungere i lati delle navate inferiori, dove sono gli altari minori. La figura cubica ha avuto interpretazioni simboliche remote. Il cosiddetto cubo di Metatron rappresentò l’alchimia e l’ascensione e secondo il pensiero rabbinico, prese il nome dell’Arcangelo, che stava a simboleggiare con la sua energia divina, il fluire della vita stessa data ad ogni creatura. Più chiara appare la simbologia della decorazione al centro del transetto. L’ampia forma circolare, a più cerchi e con decorazioni esterne a triangoli isosceli, in marmo rosso potrebbero suggerire vibrazioni stellari. Indubbiamente questo centro cosmologico può raffigurare l’universo dove i triangoli rossi dirigono flussi di vita spirituale sia al luogo terreno sia al mondo celeste suggerito dalla sovrastante cupola.

Tarsìe. La rappresentazione tecnica più usata di solito per le decorazioni sui pavimenti è l’opus sectile, (tarsìa di marmo); la decorazione con marmi che venivano tagliati per realizzare rappresentazioni particolari, era già da molto applicata nelle chiese. Dobbiamo anche notare che molti marmi antichi vennero tolti dai monumenti romani per adoperarli poi nei pavimenti delle chiese cristiane. Un impulso notevole per queste decorazioni venne dai maestri Cosmati che procedevano con marmi e porfidi. Questi marmorari romani operarono in diversi luoghi e in varie botteghe, e furono attivi soprattutto tra il XII e il XIII secolo. Da alcune epigrafi si sono potute identificare alcune famiglie di marmorari: i Cosma di Jacopo di Lorenzo che compare nel 1210 o Cosma di Pietro Mellini quest’ultimo attestato nel 1264. I maggiori lavori si hanno a Roma e in varie parti nel Lazio. Dobbiamo anche riferire che ci furono dei precedenti marmorai, i precosmateschi, questi furono favoriti nel tempo da Papa Pasquale II, che commissionò vari lavori agli artisti romani soprattutto al Magister Paolus, che decorò la Basilica di San Clemente, dei Santi Quattro Coronati, la Cattedrale di San Lorenzo, il pavimento della Basilica di San Pietro in Vaticano (circa 1120) e in altre chiese.

Storia. La Cattedrale di Urbino è stata ricostruita con un rinnovamento architettonico in stile neoclassico da Giuseppe Valadier nel XVIII. La primitiva chiesa fu eretta dal vescovo Beato Mainardo intorno al 1063. Poi nel Quattrocento l’edificio fu ricostruito per volontà di Federico da Montefeltro. Le decorazioni pavimentali delle navate, fatte soprattutto attraverso rappresentazioni di cubi sghembi sono, in definitiva, più uniche che rare.

1 commento

Nel mio articolo sulle decorazioni

pavimentali della cattedrale di Urbino, ho tralasciato, per esigenze di spazio redazionale, alcune altre osservazioni. Per esempio quella relativa al.numero degli isosceli che sono 24 ( tre volte otto).

.Otto è il numero della Madonna ( La tre volte benedetta).

Ci sono altre osservazioni, ma per il momento mi fermo qui.

Mario Borghi